なぜツールを変えるだけでは成果の出るDXにならないのか

この記事の要約

『DX(デジタルトランスフォーメーション)で実現する次世代型の経営の視える化とは?』では、DX (デジタルトランスフォーメーション)と銘打ち、社内のデジタル化や IT 活用を推進する動きが活発化した一方で、実際に取り組みを描くことや実現していくことに頭を悩ませる企業が多いこと、「経営の視える化」をテーマとして取り上げ、どんな取り組みがあるのかをまとめました。

今回の記事では、「ツール利活用」という観点から、どういう形で進めていくべきなのかをお伝えしていきます。

デジタル化を阻む旧式の社内システム

社内システムの移行というのは、DX (デジタルトランスフォーメーション)に取り組むとなったときに、社内からアイデアとして出てきやすいトピックの一つです。

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)と株式会社野村総合研究所システムコンサルティング事業本部による2020年の共同調査では、デジタル化を推進する役職者のうち、『レガシーシステムの存在が、デジタル化の進展への対応への足かせとなっていると感じる』と答えた割合は75%以上とされています。1)

これまで運用してきた社内システムを運用してきた人材が高齢となり、定年退職を目前に控えている

システムがいまの業務プロセスと合っておらず、余分な転記作業など手間を生じさせてしまっている

事業改革の一環として社内システムの抜本的な見直しも含められている

こうした背景から、旧来の社内システムを刷新しようとする動きが見られます。IT 投資のための予算を確保してクラウド化や最新システムの開発に取り組む企業は増えてきました。需要側のニーズの強まりに呼応するように、あらゆる業界・領域で SaaS を中心とした効率化をサポートするツールが登場しています。

思わぬ苦戦を強いられるツールの利活用

一方で、古い社内システムをなくし、新しくすればすべてうまくいくという考えは危険です。

数か月を要した導入プロジェクトはようやく完了した。しかし社内に浸透せず利用率が低い。

社内でツールが乱立している。人力でツール間の情報をつなぐことになり運用負荷が高い。

実際にどう効果につながっているのか実はよくわかっていない。

旧式のシステムにメスを入れ、新たなツールを活用しようとしても、こうした問題に直面しやすいということは知っておくべき事実です。しかも、こうした問題というのは、誰か一人の行動を変えれば解決できるというものではありません。なおかつ日常のオペレーションは回し続ける必要があるため、なかなか手を付けられないまま、うやむやになってしまいがちというのが実状です。これでは改革に費やしたリソースや努力が報われないどころか、経営に悪影響を及ぼしかねません。

ツールの利活用に取り組むメリット

苦戦するのであれば、社内システムを変えていくことに躊躇してしまうかもしれませんが、ツールを有効活用することによるメリットは確かに存在し、過程で起きる問題の解決に取り組む価値のあることです。

なぜその価値があるのかを説明するために、営業組織においてツール利活用を進めた結果、思わぬ問題を生じさせていた様子と、どこをどう変えればどんなメリットがあるのかについて例を用いて説明します。

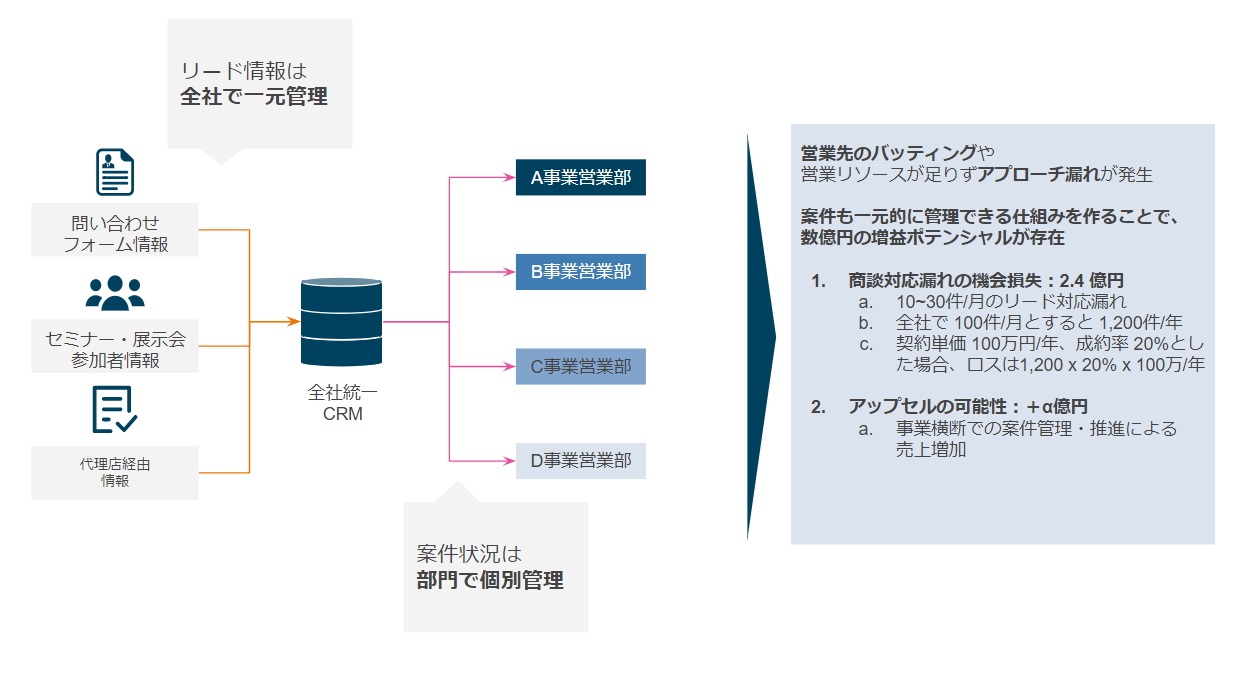

複数の事業を持つ企業では、経営効率の改善を目指し、CRM をデータベースとして活用することで顧客情報の一元化に取り組むことが多々あります。一見すると顧客の情報が集約されて顧客に対する価値の提案がさらに効率的にされるように思われますが、営業現場に目を向けると、商談情報は各部門で独自に管理されているために、同じ顧客に対して異なる商材の営業活動が重複して実施されていることがあります。特に部門ごとに異なる SFA を利用していたりするとデータ連携も簡単にはできずに、データを連携させるための工数を割いているというケースもあります。

商談情報も一元的に管理出来るようなシステムに移行すれば、営業活動の重複により顧客体験を損なうことなく、スムーズなアップセルやクロスセルを達成するオペレーションが作りやすくなります。つまり、ツールを利活用することで、効率的に営業活動を行えるようになるのに加えて、顧客体験の向上にもつながるというメリットがあります。商材単価やリード数次第では年で数億円規模の機会損失ととらえることもできます。

社内ツールの利活用が難しい3つの理由

これまで述べてきたように、社内ツールをうまく活用して成果を最大化していくということは、実はとても難しいことです。

その背景には、これから挙げるような3つの要因があります。

①古い商習慣、業務そのものから見直す必要がある

事業開始から長い期間が経過し、組織化されている企業ほど、日常業務のオペレーションは定型化しているケースがほとんどです。出来上がった業務プロセス上で自動化やワークフローを活用して効率を高めていくという手段もあります。一方で、業務をそもそも実行する必要はあるのか、社内で重複業務となっていないか、社内で集約することはできないか等の観点から業務そのもののを見直すことでも効果が望めます。紙面でのやり取りから電子化する場合や、ローカルファイル上でのやり取りをクラウド化する際にこうした考え方が一層重要となります。しかし、このときに全体のオペレーションを熟知していなければ、どこに負が生じているのかを把握することは困難となります。

②複数部門を巻き込んで協力しながら進める必要がある

部門や事業間で情報連携・データ連携の重要性について知られるようになったことで、IT 利活用は部門で閉じたものではなく、各部門が協働して進める必要性が生じてきました。必然的に関係者も増えるため、調整やプロジェクト管理が必要となります。責任の所在もあいまいになりやすいため、強力なリーダーシップを働かせなければプロジェクトを進めることすらも難しくなってしまいます。

③データ共有・連携のルールを厳格に定める必要がある

ツールを活用することで蓄積するデータは効率化や新たな価値の創出をするうえでとても貴重なものです。しかし、各部門で用いるデータの定義や入力ルールの徹底が十分になされていないと、いざ分析をしようとしたときにデータを集めることや整理することで多大なコストがかかってしまいます。ツールを導入する時点でどのようなデータを活用するのかあらかじめ意図を持ったうえで、どのような形式・オペレーションでデータを蓄積させていくべきなのかを考えておくことが重要となります。

ツール活用をめぐってはこうした負があるのですが、海外では各企業の社内ツールの活用が盛んになってきたことを受け、ツール活用や連携、利用状況の分析を一手に担うような新たな職域・サービスが誕生しつつあります。世界的なSaaS の拡大と合わせて、SaaS Ops ともよばれ、年々そのプレゼンスは高まっています。新たな市場が形成されるほどツールの利活用はこれまでにないほど難しくなっているということがうかがえます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するリーダーに求められる行動とは?

これまで紹介してきたような困難と立ち向かいながら、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めていくためには、推進するリーダーに取り組みへの明確な意思と積極的関与を求められます。

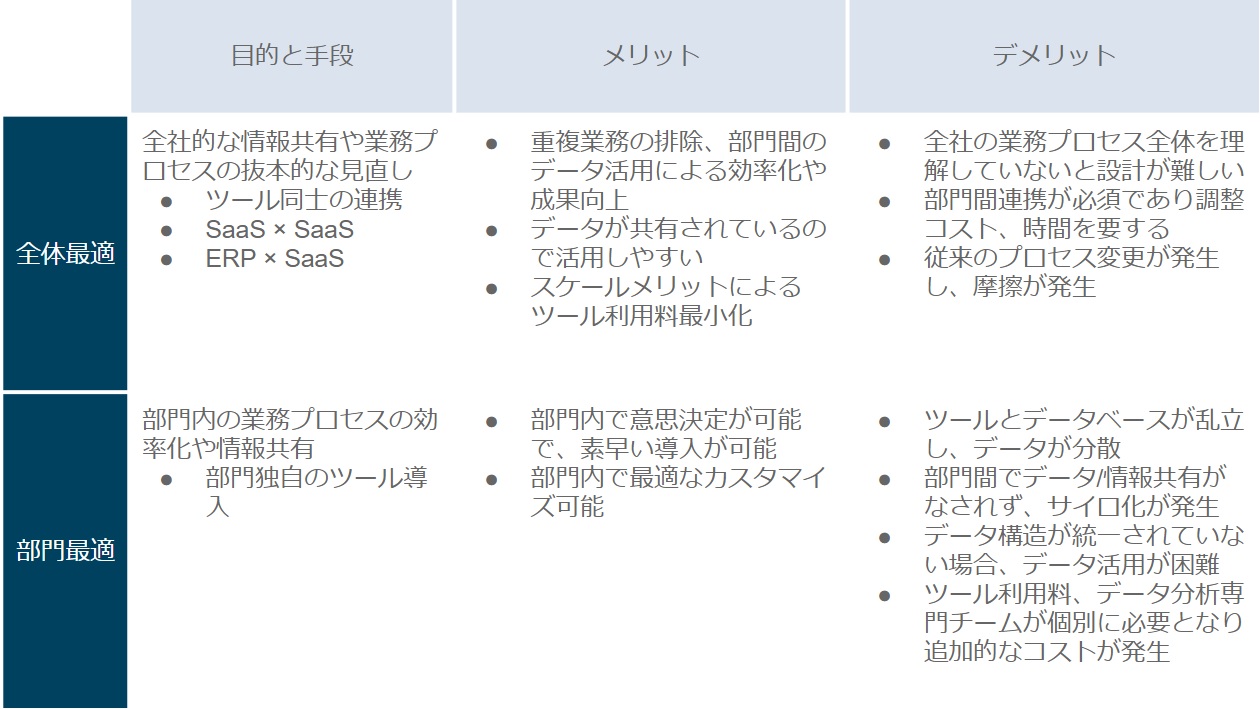

これを理解するためのキーワードとして、組織のツール利活用における「部分最適」と「全体最適」についてご紹介します。

各部門の長は各部門の部門最適を好む傾向にあります。その傾向が強い組織では、部門ごとにIT 予算を設けると、他の部門の利害関係までは考慮せずに部門内で最も適したツール活用をしてしまいがちです。

部分最適にも全体最適にも一長一短はありますが、スピードや短期的な視点を重視するあまり部門最適に偏りすぎていては部門のサイロ化を招いてしまいます。DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するリーダーとしては、全体最適を実現するという強い意思を持ち、社内に考えが浸透するように積極的に関与していくことが重要となります。とはいえ、どういうことがしたいのかというビジョンがなければ強い意思を持つことは難しく、社内にも浸透させるというのは無理な話です。自社に合った取り組みの全体像を把握し、あるべき姿を明確にする必要があります。

弊社 Magic Moment では、営業領域において全体最適の観点からデータ活用やIT 化を推進し、事業の収益を最大化していくためのサービス『Revenue Ops』をご用意しております。ぜひサービスサイトをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

《引用文献》

1)一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)・株式会社野村総合研究所システムコンサルティング事業本部.『デジタル化の取り組みに関する調査』. 2020-05. https://juas.or.jp/cms/media/2020/05/Digital20_ppt.pdf, (参照 2020-07-01)